音乐学研究中的“跨界”认识

2014-10-01 16:14:50 音乐资讯

所谓“跨界”(cross-boMaries),指的是交叉的、跨越边界的、双边的、跨境的。学科(discipline)中的“跨界研究”(cross-bordariesresearch),义称“学科互涉”(interdisciplinarifies),指“跨学科研究”、“学科交叉研究”、“多学科综合研究”。按照美国学者克莱恩的观点,它属于一种边界作业(hounda~work)。据研究,社会科学的“学科互涉”最早出现在1926年,简·克瑞斯蒂安·斯马茨在他的著作《整体论与进化论》中使用。他从整体论的角度提出“学科互涉”理论,告诉我们任何一个隐喻、主题、理论、概念图式,不管是物质实体、社会现象,还是生态系统,都暗示出一种整体性(holism),缺了其中任一组成部分的特性,都不能够得到充分解释,整体思维使系统研究优于局部分析。在我国学界,学科的“跨界研究”,到了20世纪90年代之后,流行的称谓是“跨学科研究”。

按上述理解,音乐学研究中究竟哪些算是跨学科研究?之所以提出此问,在于我国音乐学界“跨界”一词使用频繁。梳理一下,不外乎两个方面:一是集中在民族音乐学研究中,沿用人类学界“跨界民族”的概念;二是基于现代艺术呈现出的融合态势所见到的跨界音乐的使用。前者从学科跨界和方法论使用上,对音乐文化的整体性与局部性分布之间的交叉、适应状况进行观察,从而基于跨界研究做出思考,让我们看到这一研究是在增强学科前沿问题能力、开拓学科创新空间的措施。这样的研究本身也与学科(民族音乐学)的发展相适应——1955年成立的美国民族音乐学学会就被视为从社会学、人类学和音乐学中发展出来的一门学科。并且在20世纪60年代以后,由于文化、政治的影响,摇滚乐、爵士乐进入学术界,又给民族音乐学、音乐社会学带来了新的内容。后者的研究针对消费时代新出现的一种音乐风格概念而被制造出来的所谓“跨界音乐”的叫法而展开,既有流行音乐中的杂烩风格,也有由众多音乐家和演奏家参与制造的古典跨界等文化现象。这种跨界与前述跨界研究存在实质区别,因此所见研究多为泛泛而论,诸如大量以歌唱跨界为例简单地谈从某个领域转移到另一个领域的融合,或者借鉴而带来新的演唱模式等等——多现象罗列,少学理的分析,有跨学科的主张,无足够的研究自信。

隶属人文社会科学体系的音乐学研究,具有与其他学科相同的性质,即以综合见长的特点。音乐作为一个独立自在的世界,依其自身的逻辑与语言符号构成自己的特点,这是人们必须要另眼相看与尊重了解的世界。然而,音乐作为文化的一部分,其又必然受制于音乐赖以生存的整体文化环境。所以,按笔者浅见,综合音乐所具有的根本属性,一是完全根据研究对象的特点和研究问题的需要,做到音乐学科的多对象化,需要采取什么方法就采用什么方法,使音乐各展其长,而又相互补充;二是努力寻找不同方法之间的结合点,做到研究对象的多学科化,使研究相互契合、相互吸纳、相互包容。正是由于跨学科的研究从外部促进了音乐学研究中的社会学、符号学、经济学、心理学等诞生,从学科内部深化且加强了哲学、历史学的研究。正是在这种内外综合之中,凸显音乐艺术在人文科学中的独特魅力,认识到音乐学科的跨界研究是一种历史必然和普遍模式,增强研究者面对具体的研究时有足够的自信。多年以来,笔者坚持采用跨学科的研究方法,努力实践、不断反思。从《置若罔闻——西方现代音乐可听性问题的文化学研究》到《从中世纪到贝多芬——作曲家社会身份的形成与承认》,及一些横跨音乐史学、社会学、文化学乃至现代性反思方面的研究之中,基本形成一些个人化的经验,即从文化学、社会学乃至数学、经济学等诸多人文艺术学科甚至自然科学的边界互涉,使研究不断接壤、相互交汇,这是具体研究中的必需,也是音乐学科本身所存在的张力要求。从本体上,音乐艺术的真理和意义只存在于其后对它的理解和解释的无限过程之中,于是有对作曲家(并音乐作品)精神的历史之探寻,有了根据客观事物的性质去分析与发现美的客观属性和主观的审美属性的探究。但从音乐艺术成为反映社会、记录时代的事实上,由于音乐所处多元文化的历史境遇使得它作为一种客观存在的艺术,已非单一的存在抑或是单一的传播,从古至今,生活中诸多艺术形式逐渐显示出相互依存、相互关联的互动性,也要求我们以跨界的眼光去关注这些多元化发展的艺术形式。

人们常说,“音乐是流动的建筑,建筑是凝固的音乐”,其实道出了跨界的存在。而且,这一跨界早在古希腊时期的人性教育的内容中就有所规定。在中世纪中级学校主要学习流行的“自由七艺”(septemaries liberals/the seven liberal arts),“三艺”(trivium,即语法、修辞和辩论术)关乎语言的运用,原本是哲学家与政治家做到完美讲演要用的形态。具有一定技能性的“四艺”(quadrivium,即算术、几何、天文和音乐),以“数”为核心,是人们对超感觉的永恒理念(idea)世界的形式秩序的认知的本领;特别是音乐,是数的本体世界的直觉可感知的形态,人们学习音乐所获得节奏与和谐感,使人可以内在地与天地大道合拍。因此,学习音乐“心智变得聪睿,这给那些沉溺于世俗学术而误入歧途的人指明拯救之路”。循此理论,音乐中的数的比例可以从多方面来加以认识。音乐的数及建筑与数的比例之间的相互关系就是其中之一。这种比例以音符的表现直接呈示,乐谱成为音乐的空问形成的主要冈素。乐谱中音符的相对位置明确,音符与音符之问的间隔距离使其表现为时间的延续,兼具时间与空问的特征。音乐与建筑便在这种共同存在的数的基础上找到了相互、具有本质性的共通点。也正是由于这种具有本质的数的关系的共通点存在,音乐中声学比例关系得以转换为视觉的比例关系,即音乐的调和、对比、节奏、韵律关系转变为视觉的调和、视觉的对比、视觉的节奏和视觉的韵律关系。建筑与音乐在表现空间上具有本质的共通性,即它们均以数为基本构造来分别表示出音乐空间和建筑空间的两种不同形态。于是,在跨界研究中,音乐窄间的牛成有赖于乐谱上音符与肯符之问的距离,乐谱以时间的延续构成了空间。

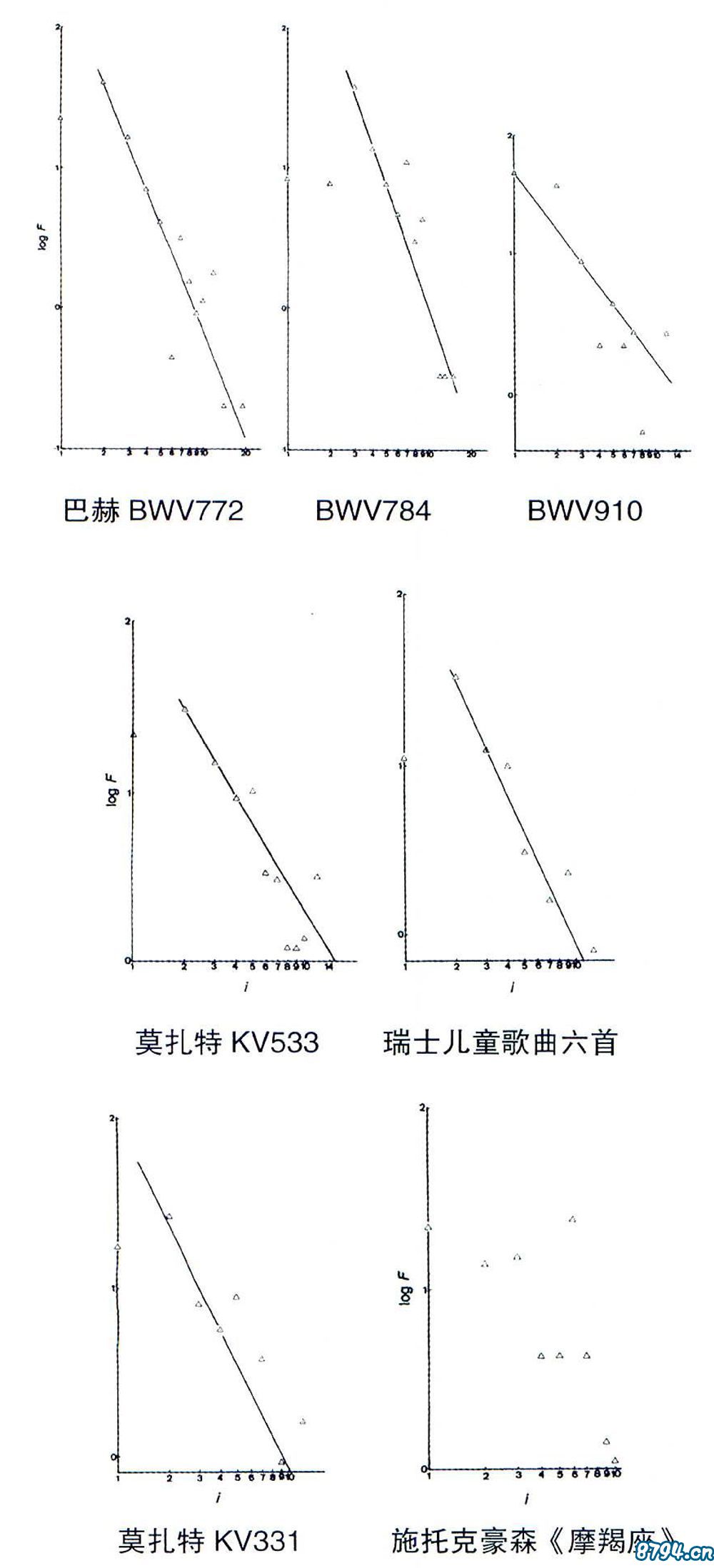

从音乐与建筑的跨界研究,我们可以得出上述认识。从科学层面来来看,数学对作曲技术理论(如和声、通过精确计算的复调对位关系的精准性)、乐器制作、音响构造、校音设备等的影响无处不在;音乐艺术对科学发展的促进亦是密切联系的。有一种典型的跨界研究,研究者从音乐与数学理论巾的幂律关系(即常说的幂函数)中,让人看到令数学家、物理学家和音乐家都难以置信的辩证关系,看到了占典音乐的和谐与自然和谐的相一致性,这种线型关系的公式为:F=c/iD或log F=log(c-D×log i[F(frequency)为频率;c(constant of proponionalily)为比例常数,i(interval)为音程关系,D(the fractal dimension)为分形维数]。取对数时,这两个公式结果一致。只不过,作为比例常数的c,在两个公式中不是同一个常数。

下页图例是物理学研究者肯尼斯·许(Kenneth J.Hsfi)选取欧洲音乐史上几部不同时期音乐作品的主题,通过音响频率、振幅等试验得出的数据,并根据这些数据显示出的在音程、发音点频次的幂律分布示意图。基于音响频率的分形几何研究或称旋律的物理学研究所得。直线表示旋律线条的走向,对应着一种平衡与和谐的关系。对比之下,巴洛克时期巴赫的音乐作品与古典时期莫扎特的作品与民间广泛流传的儿童歌曲,在旋律与节奏上体现出的谐和度与现代音乐中的不谐和(无法形成线型,参看图表)形成鲜明的对照,使我们的听觉所有的感受在数理分析之巾得到了确证,它还可以作为哲学或史学研究的补充。肯尼斯·许的研究仅仅作为一种方法沦,从巾我们可以发现音乐作曲的效果表达为分形几何,现在的软件编程中不仅可以来分析旋律、节奏、和声,也可以对音乐的和谐度加以分析。可见音乐与数学的父系,除却音程、音阶、斐波拉奇等数理关系之外,音乐理论中的几何变换与象征在作曲中的应用[如换位(translation)、镜像(reflection)、缩放(dilation)、旋转(rotation)]等研究,以及音值组合、集合与控制理论等的研究,其实开创的就是典型的跨界研究。