荞麦的功效与作用及禁忌 荞麦的营养价值与食用功效

2016-12-12 20:29:21 健康养生

相关粮食类:玉米、小麦、高粱、糯米、小米、粳米、荞麦、粘米、大麦、麦芽、黄粱米、雀麦、薏米、浮小麦、谷芽、青粱米、红粟米、黍米、米皮糠、青稞

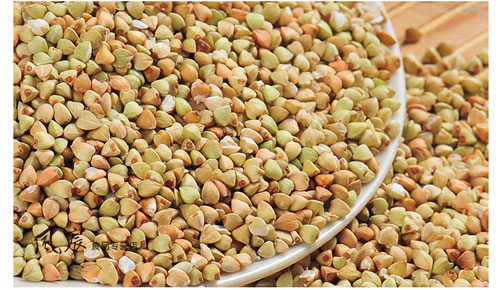

[异名]乌麦,荍麦,花荞,甜荞,荞子。

[基原]为蓼科植物荞麦的Fagopyrum esculentum Moench.种子。

[采制]霜降前后种子成熟收割,打下种子,除去杂质,晒干。

[性味归经]甘,凉。入脾、胃、大肠经。

1.《千金方》:“味酸,微寒,无毒。”

2.《随息居饮食谱》:“甘,温。”

3.《得配本草》:“入足太阴、阳明经”。

4.《本草再新》:“入脾、肺经。”

[功效主治]开胃宽肠,下气消积。主治绞肠痧,肠胃积滞,慢性泄泻,噤口痢疾;赤游丹毒,痈疽发背,瘰疬,汤火灼伤。

1.《本草纲目》:“降气宽肠,磨积滞,消热肿风痛,除白浊白带,脾积泄泻。”

2.《本草备要》:“解酒积。”

[用法用量]内服:入丸、散。外用:研末掺或调敷。

[临床应用]

1.治绞肠痧痛:荞麦面一撮,炒黄,水烹服。(《简便单方》)

2.治噤口痢疾:荞麦面每服二钱,砂糖水调下。(《坦仙皆效方》)

3.治小儿油丹赤肿:荞麦面醋和敷之。(《兵部手集方》)

4.治痘疹溃烂,脓汁淋漓,疼痛者:荞麦,磨取细面,痘疮破者,以此敷之;溃烂者,以此遍扑之。(《痘疹世医心法》荞麦粉)

5.治汤火伤:荞麦面炒黄色,以井华水调敷。(《奇效良方》)

6.治蛇盘瘰疬,围接项上:荞麦(炒,去壳)、海藻、白僵蚕(炒,去丝)等分。为末,白梅浸汤,取肉减半,和丸绿豆大。每服六、七十丸,食后临卧米饮下,日五服。其毒当从大便泄去。若与淡菜连服尤好,淡菜生于海藻上,亦治此也。忌豆腐、鸡、羊、酒、面。(《本草纲目》)

[成分]

化学成分:瘦果中含水杨酸,4-羟基苯甲胺,N-亚水杨基水杨胺。种子含槲皮素、槲皮苷、金丝桃苷、芸香苷。邻-β-D-葡萄糖氧基苄基胺和对-β-D-葡萄糖氧基苄基胺,油酸,亚麻酸,及类胡萝卜素和叶绿素。还含三种胰蛋白酶抑制剂TI1、TI2和TI4。

营养成分:每100g荞麦面含水分 11.6g,蛋白质10.6g,脂肪2.5g,碳水化合物72.2g,能量1481.136kJ,膳食纤维1.3g,灰分1.8g,维生素B10.38mg,维生素B20.22mg,维生素PP4.1mg,钙15mg,磷180mg,铁1.2mg。

[药理作用]本品具有降压、降血脂、降血糖、抗缺铁性贫血作用。

[药论]论荞麦降气消积等作用。①汪颖:“《本草》言荞麦能炼五脏滓秽,俗言一年沉积在肠胃者,食之亦消去也。”(《本草纲目》引《食物本草》)②李时珍:“荞麦,最降气宽肠,故能炼肠胃滓滞,而治浊带、泄痢腹痛上气之疾。气盛有湿热者宜之。若肠胃虚寒人食之,则大脱元气而落须眉,非所宜矣。”(《本草纲目》)③黄宫绣:“荞麦,味甘性寒,能降气宽肠,消积去秽,凡白带、白浊、泄痢、痘疮溃烂、汤火灼伤,气盛湿热等症,是其所宜。”(《本草求真》)④王士雄:“荍麦,罗面煮食,开胃宽肠,益气力,御风寒,炼滓秽,磨积滞,与芦菔同食良。以性有微毒而发痼疾,芦菔能制之也。”(《随息居饮食谱》)

[使用注意]

1.《品汇精要》:“不可与平胃散及矾同食。”

2.《本草图经》:“荞麦不宜多食,亦能动风气,令人昏眩。”

3.《得配本草》:“脾胃虚寒者禁用。”

4.《医林篡要》:“荞,春后食之动寒气,发痼疾。”

[医家论述]

1.《嘉祐本草》:“(荞麦)其饭法,可蒸使气馏,于烈日中暴,令口开便舂,取仁做饭,叶作茹食之。”

2.《本草纲目》:“王祯《农书》:北方多种。磨而为面,作煎饼,配蒜食。或作汤饼,谓之河漏,以供常食,滑细如粉,亚于麦面。南方亦种,但作粉饵食,乃农家居冬谷也。”

3.《植物名实图考》:“荞麦,《嘉祐本草》始著录,字或作荞。然荞为荆葵,非此麦也。一名乌麦,北地夏旱则种之,霜迟则收;南方春秋皆种。”

[食疗方选]

1.荞麦粥

原料:荞麦粉120g,茶末6g,蜂蜜60g。

制法:将三物加水适量,煮制成粥。分2~3次服之。

此粥止咳平喘。治咳嗽,哮喘。

2.炒荞面

原料:荞面30g,砂糖适量。

制法:将荞面用小火炒黄熟,加砂糖拌匀,开水调服。

此面益气补虚,开胃润肠,消积。治白浊,白带,脾积久泻,休息痢。

3.盗汗效方

原料:荞麦粉120g,芝麻30g,糖30g。

制法:将荞麦粉用水和软,把芝麻与水和匀作馅,作汤圆煮熟,空心食用。

此方益气,实肠胃。治盗汗。

4.济生丹

原料:荞麦250g,鸡子清1碗。

制法:将荞麦炒焦为末,用蛋清和成丸梧桐子大。每次服50丸,盐汤送服,日3次。

此丹健脾燥湿,消积。治妇女赤白带下及男子白浊。

5.久疟方

原料:荞麦细面、鳖血各适量。

制法:将活鳖刺血与荞麦面和丸,阴干。

此方补虚,凉血。治久疟。